Seguramente, la mayor problemática a la que se enfrentó Stephen Frears a la hora de abordar el proyecto de llevar a la gran pantalla ‘Seven Deadly Sins‘, el libro del periodista David Walsh sobre el que vino a conocerse como el mayor y más refinado sistema de dopaje llevado a cabo en la historia del deporte (alguien parece haber olvidado a aquellos que jugaron a ser Dios en la DDR o la URSS) no fue, como bromean en una de sus escenas más tragicómicas los corredores del US Postal, quién debería de encarnar a Lance Armstrong en la película de su vida, sino cómo diantres meter en algo menos de dos horas los ingredientes suficientes como para explicar de una forma lo suficientemente clara qué llevó a un hombre como el americano a protagonizar la que para muchos es la mayor estafa de la historia del deporte mundial, muy por encima, por ejemplo, del positivo del canadiense Ben Johnson –hábilmente mencionado por el personaje de David Walsh durante una conversación con el director del The Sunday Times– por estanozolol en la final de los 100 metros lisos de Seúl’88.

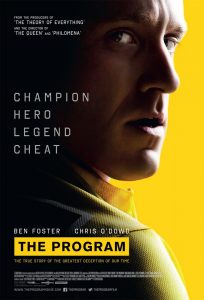

Y eso, dar esa explicación, es lo que no consigue hacer Frears en The Program, el segundo gran intento de explicar la historia de Lance Armstrong (interpretado por un muy buen Ben Foster al que, por ponerle un ‘pero’ le falla el tono de voz para ser la copia exacta del corredor texano) después de que Alex Gibney tuviera que cambiar el enfoque de su documental cuando estaba a punto de estrenarlo para convertirlo en la prescindible The Armstrong Lie.

La película de Frears falla en lo básico: la contextualización. Tanto los aficionados al ciclismo como los legos en la materia que se sienten en sus butacas para encontrar una explicación a esta época negra del deporte del pedal echarán en falta –unos porque lo considerarán fundamental para el desarrollo posterior de los acontecimientos y otros porque sin ello no entenderán nada de lo que suceda después– una presentación lograda del personaje principal de este largometraje. La película comienza con Armstrong vestido ya con el maillot de campeón del mundo en la línea de salida de la Flecha Valona de 1994. Pese a ser portador del arcoíris –nadie explica en ningún momento qué significa esa prenda–, es retratado como un jovenzuelo inexperto que, llegado a la terrible Europa desde su Estados Unidos natal, se encuentra en esa línea de salida con un todavía activo como corredor Johan Bruyneel, al que se presenta desde el inicio como el mismísimo diablo que le abre al americano las puertas del infierno señalándole a un grupo de corredores (el aficionado reconocerá en ellos al trío Berzin-Argentin-Furlan de aquel Gewiss de farmacopea) a los que nunca podrá alcanzar “porque ellos tienen más células rojas en su cuerpo… más oxígeno”.

Se mezclan en esa Flecha Valona tramos de adoquín embarrado que molestarán a los puristas, pero que se pueden entender como un recurso dramático en una película de este tipo, pero se pasa, casi sin solución de continuidad, a presentar a un Armstrong que comienza a utilizar métodos prohibidos, a inducir a sus compañeros a hacer lo mismo, a ganar y, de repente, a vomitar sangre en una ducha y descubrir que tiene un cáncer con muy mal pronóstico. Sin más. Frears nos hace viajar a través de todo ello, como hace en más de una ocasión a lo largo de la hora y tres cuartos de película, con una sucesión apresurada de ‘parches’ más o menos logrados aunque muy descontextualizados.

Y así, tras sólo 17 minutos de película, tenemos a un Armstrong recuperado del cáncer. En apenas 20 minutos nos encontramos con el Armstrong que ha quedado para el recuerdo, pero sin hacer mención alguna a su niñez, a la ausencia del padre, a la influencia de la madre, al triatleta, al tremendo impacto que en él tuvo la muerte de Fabio Casartelli ni a la –seguramente muy importante– traición de Cofidis durante su convalecencia. Tras apenas 20 minutos, nos enfrentamos, sin entender muy bien porqué, con el animal competitivo que convence a Bruyneel (¿dónde estuvo todo este tiempo?) para que dirija su carrera que pasaba ya por centrarse en el Tour de Francia. Y, sobre todo, con la sensación, parece que intencionada de Frears, de que su cáncer podría haber estado causado por el inicio del uso de sustancias dopantes.

Aparecerá después el segundo diablo de la película, un Michele Ferrari que vive en una caravana y que, según da a entender Frears, trabaja en exclusiva para un Armstrong que ya dirige con mano de hierro todo su entorno y le convierte, en una sucesión de ‘parches’ o clips de vídeo, en pentacampeón del Tour de Francia primero y en heptacampeón después.

La película de Frears no hace referencia a ninguno de los rivales que Armstrong tuvo durante aquellos años (Ullrich, Riis, Zülle, Beloki, Virenque…) igual que no profundiza en la personalidad de compañeros de equipo como Frankie Andreu (y señora), fundamental para entender todo lo ocurrido después, o George Hincapie, uno de los hombres más próximos al tejano y, con ello, deja fallido también el tramo final del film, en el que todo se desencadena de una manera demasiado veloz e incomprensible, precisamente, por esa falta de explicaciones anterior. Sólo Floyd Landis merece un tratamiento diferente para Frears, que aunque lo intenta, vuelve a fallar al dulcificar en exceso el sentimiento de joven-talento-cegado-por-Armstrong que le lleva a caer en las redes de The Program.

El único rival al que se menciona en toda la película es a Alberto Contador, al que el espectador que no haya vivido aquel Tour, será incapaz de ubicar en la historia y entender el porqué de su mala relación con un Armstrong (se ventila esa situación en menos de un minuto) que, pocos instantes después, veremos confesar ante una Oprah que no sale en imagen.

The Program es, en definitiva, un intento fallido de simplificar hasta el extremo algo que resulta demasiado complicado, oscuro, enrevesado y misterioso como para darle carpetazo en hora y tres cuartos de lugares comunes, recreación de carreras y alguna que otra imagen real colada para aumentar el ritmo del largometraje. Los aficionados al ciclismo saldrán del cine, claro está, sabiendo qué es lo que han visto y siendo capaces de llenar los enormes huecos que deja Frears, pero aquel que no sea un fanático de este deporte o, incluso, que por edad no haya vivido aquellos años convulsos, tendrá graves problemas para entender de qué les están hablando. Pese a ello, el film funciona como producto de entretenimiento y, seguramente, como tal haya que entender todo el producto en el que destaca sobremanera una estupenda banda sonora que, en esas transiciones entre épocas que hemos mencionado con anterioridad, aportan la frescura y el ritmo necesarios para mantenernos pegados a la pantalla.

La película, no cabe duda, es necesaria y recomendable porque, pasado el tiempo, es bueno sentarse con la perspectiva que da el tiempo y repasar aquellos años a través de la gran pantalla. Frears ha acertado, hay que reconocerlo, en la manera en la que ha solventado la complicada tarea de llevar un deporte como el ciclismo a la gran pantalla, pero, insistimos, falla a la hora de contextualizar todo el entramado. Por ello, si es usted un gran aficionado al ciclismo, vaya a ver la película con la seguridad de que se le exigirá poner de su parte para comprender todo lo que en el largometraje ocurra. Si no es usted un gran aficionado o no vivió aquellos años, asegúrese de ir acompañado por alguien que sí lo haya hecho.

TRAILER OFICIAL

Ciclo21 Portal de ciclismo

Ciclo21 Portal de ciclismo